筋トレを始めると無酸素運動だのATP-CP系だのクレアチンだのいろいろなことばが出てきますよね

普通に生活していたら絶対に使わないこれらの知識ですが、トレーニーのみなさんにはとてもとても大切なことなんです!

きちんと理解していないと飲まなくてもいいサプリを飲むことになったり、間違ったトレーニング法をすることにも繋がりかねません

この記事では主に

- ATPの働き

- ATPの供給機構

についてをできるだけ詳しく、かつ分かりやすく解説していきます

記事内にかなりややこしい式や化合物名、構造式なんかが出てきますがすべて覚える必要はありません

ある程度の流れと、赤字で書いてあるところくらいがわかれば大丈夫です

結構量もあるので次の章で簡単にまとめました、全部読むのがめんどくさい方はここだけ読んでもOK

注:この記事の内容は”NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識”の内容に準拠しています

簡単にまとめてみる

全部読むのがめんどくさい方はここだけ読んでいただければ大丈夫なようにまとめてみます

- ATPという物質が筋肉中にありエネルギーを運んでくれている

- 瞬発的運動にはクレアチンが使われる

- 長時間の運動には脂質と炭水化物が使われる

はいこんな感じですね

ぞれぞれの内容の詳細は下に書いてあるので読んでみてください

エネルギーの分配にはATPが使われる

筋肉にエネルギーを送る際にはATPという物質が使われます

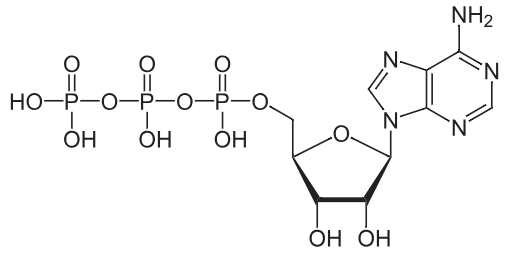

ATPはアデノシン三リン酸(Adenosine TriPhosphate)の略です

引用:wikipedia

構造式が出てきて「うわっ」っと思った方も多いかと思いますが別に覚えなくても大丈夫です。こんなのがあるんだなくらいの認識でいてくれて構いません

上のこいつが筋肉中にたくさん存在していて、絶えず僕らの筋肉にエネルギーを配っています

ちなみにこれは筋トレ以外の運動でもそうで、日常生活を営む上でのエネルギーもこいつが頑張って運んでくれています

このATPについてちょっとだけ解説していきます

ATPがADPに分解されることでエネルギーを放出

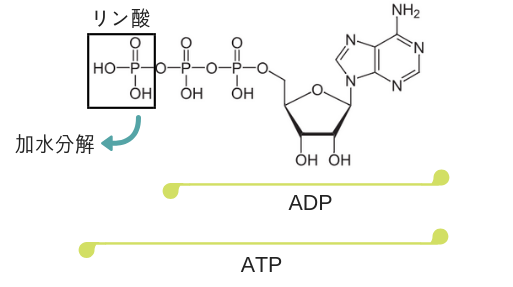

ATPはADPに加水分解される時にエネルギーを放出します

ちょっと急に単語が増えてすいません、分かりやすく解説しますね

ADPというのはATPの端っこのリン酸部分がとれたものです

ATPのTはTri(3という意味)で、ADPのDはDi(2という意味)だと思えばイメージが付きやすいかと思います

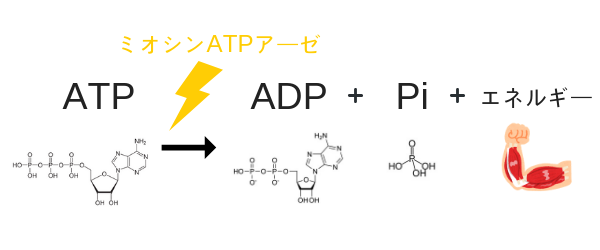

ATPからADPへの反応はミオシンATPアーゼ(酵素)が使われます

ATPからADPへの反応はミオシンATPアーゼ(酵素)が使われます

これらの一連の反応を図で表すとこんな感じです

ATPの三つあったリン酸部分が1つとれています

これによりエネルギーを発生させているんです

なんでリン酸がとれるとエネルギーを発生させられるのかというと分子のもつエネルギーが異なることに起因しています

ATPのほうが持っているエネルギーが大きいため、ADPに変化したときにその余分なエネルギーが放出されます

その放出されたエネルギーが筋肉に伝えられるんです(グラフの縦軸は適当なので鵜呑みにしないでね)

ちなみにこのときの標準自由エネルギー変化はΔG°’ = −30.5 kJ/mol

エネルギーの変化がマイナスなのでADP発生の方に反応は進みます

ATPの3つの再合成パターン

ATPがADPへと変化してエネルギーを発生することはわかりましたが、動き続けるためにはこのATPは供給され続けなければいけません

そのためには一度変化してしまったADPが再びATPへと再合成される必要があります

そのパターンは大きく分けて3つあります

- ホスファゲン機構

- 解糖系

- 酸化機構

3つとも一応解説します

ホスファゲン機構ではトレーニーなら一度は耳にしたことがあるであろうクレアチンという物質が登場してきます

ここから難しい&ややこしくなってくるので頑張りましょう!!!!

ホスファゲン機構

ホスファゲン機構は短時間もしくは高強度の運動をした時にATPを産生する機構です

例えば、高負荷のベンチプレスや100mダッシュなんかですね

上の条件以外でも、強度によらずすべての運動の開始時に動員される機構でもあります(ちょっとではありますが)

このエネルギー機構はADPとクレアチンリン酸がクレアチンキナーゼの酵素反応を伴ってADPからATPを再合成します

(余談ですがアーゼは酵素をキナーゼはリン酸化された酵素のことを言います)

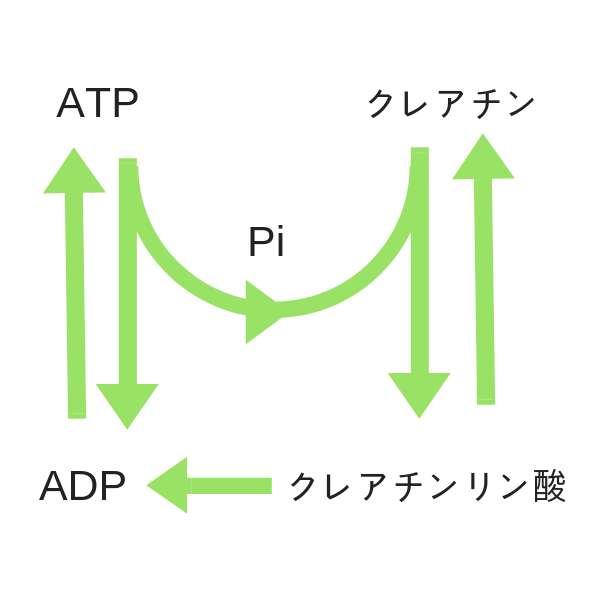

なんのこっちゃわからないと思うのでATPの分解と再合成を図で解説しますね

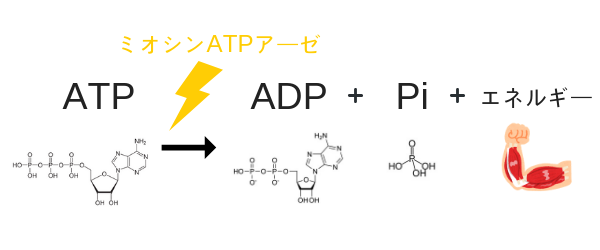

復習になりますが、下の図の機構でATPは筋肉へエネルギーを送っています

さっき見たやつですね

これが繰り返されるとATPはどんどんなくなってしまい、筋肉にエネルギーを供給できなくなります

そのため筋肉はADPは失ったPi部分を他の何かから調達しようとするわけです

それがそうクレアチンリン酸なんです

いつもみたことあるクレアチンとは何が違うの?という方も多いでしょう

違いはクレアチンにリン酸がついているかいないかの違いです

クレアチンリン酸はADPに対してリン酸基を供給することによってATPを再合成します

図で見たほうが分かりやすいですね

安静時にはATPとクレアチンが筋肉中に存在しています

運動が始まるとATPが分解されADPに変化し、リン酸を放出します

ADP濃度が上昇するとクレアチンリン酸がADPと反応してATPを産生し、またクレアチンリン酸濃度の減少によりクレアチンとATPから離脱したリン酸が反応しクレアチンリン酸が再度合成されます

このサイクルがぐるぐる回っていくことになります(人間の体ってすごいですね)

これらの一連の反応は濃度変化によって引き起こされ、濃度が高いものは濃度の低い方へ、濃度の低いものは濃度の高いほうへ反応が進むという平衡反応によってなりたっています(クレアチンキナーゼという酵素がメインに行っています)

この一見すると完璧そうな機構にも問題もあるんです

ホスファゲン機構は高い割合でエネルギーを供給できるんですが、ATPとクレアチンリン酸は筋肉に少量しか蓄えられていないという欠点があるんです

そのため、ホスファゲン機構は持続的な長時間の運動では十分なエネルギー供給ができません

じゃあどうすんねん!といいますとエネルギーの発生方法がホスファゲン機構から他の機構へ移り変わるんです

詳しくは下の解糖系で!

解糖系

解糖系は筋肉に蓄えられたグリコーゲンあるいは血中に運ばれたグルコースといった炭水化物を分解しATPを産生します

ホスファゲン機構ではクレアチンリン酸を用いていたのに対して解糖系ではグルコースが産生源なんです

解糖系により供給されるATPは2分間程度以上続く激しい運動で、ホスファゲン機構を補う形で発現します

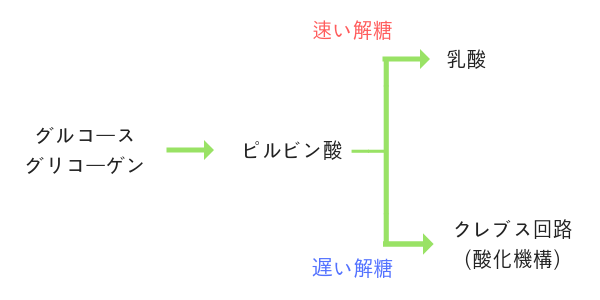

この解糖系は速い解糖と遅い解糖が存在します

簡単に速い解糖と遅い解糖を区別すると下の図のような感じです

解糖系ではグルコースやグリコーゲンが酵素などによってピルビン酸というものに分解されます

そこからの変化が異なるんです!

速い解糖系

速い解糖系においてはピルビン酸は乳酸へと変換され早いATPの合成ができます

「乳酸ってあの筋肉痛のもとになるやつ!?!?」

そうですあの乳酸です

どうしてこの乳酸が発生するかと言うと産生と利用もしくは分解のアンバランスが原因で発生します

この乳酸が蓄積すると筋収縮を阻害します

これは水素イオン濃度が増加増加したことによるアクチンとミオシン(筋繊維のこと)のクロスブリッジ機構への阻害や、pH の低下による酵素活性の抑制によるものと考えられています

なんのこっちゃと思いますが、ようは乳酸のせいで筋肉がうまく動かなくなるということです

話がそれましたが、速い解糖ではピルビン酸を乳酸に変換してATPを産生しています

遅い解糖系

遅い解糖では速い解糖とことなり、ピルビン酸のままミトコンドリアによって輸送されます

その際にクレブス回路とよばれる電子伝達回路に入って速い解糖系よりもゆっくりではあるものの多くのATPを産生できます

この遅い解糖、酸化機構や有酸素性機構とも呼ばれています。次項で詳しく解説します!

酸化機構(有酸素性機構)

最後は酸化機構です。有酸素性機構なんていうふうにも言われます

これは安静時や有酸素性運動中の主要なATPの産生方法です

特徴として主に炭水化物と脂質を用いてATPを産生します

例えばジョギングや水泳ランニングなどではこの機構でATPを供給しています

この酸化機構では安静時にはATPの70%が脂質から30%は炭水化物から供給されます

運動強度が上がるにつれて脂質から炭水化物へと変化し、飢餓状態や90分を超えるような長時間の運動ではタンパク質が代謝されます

酸化機構では解糖系と途中まで同じ経路をたどります

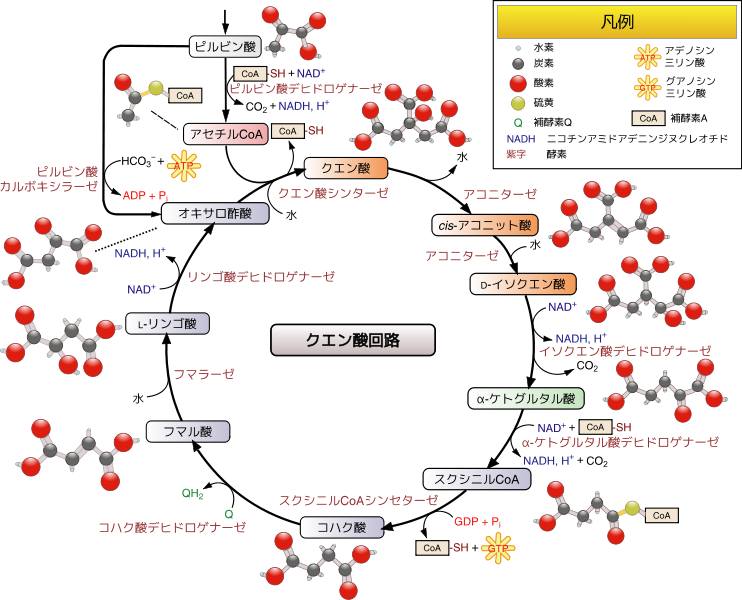

グルコースがピルビン酸に分解され、ミトコンドリアに入るとアセチルCoAに変換されクレブス回路に入りATPを産生します

この先ほどから登場しているクレブス回路ですが、クエン酸回路とも呼ばれ、約10種類の反応で形成される生化学反応回路のことです

引用:wikipedia

ちなみにこのクレブス回路は生化学の世界では有名で、クレブスさんはこの回路の発見によりノーベル賞ももらっています

とはいえぱっと見だと何が何だか分からないと思うので、あくまでこういう回路で有酸素運動中は脂質と炭水化物からATPが産生しているんだと認識していれば問題ないと思います

この反応経路の一部に酸素が使われるのでこの酸化機構が使われる運動は有酸素運動と言われています

まとめ

分かりましたでしょうか

簡単にまとめると

- ATPという物質が筋肉中にありエネルギーを運んでくれている

- ATPの供給機構は3つ(ホスファゲン機構、解糖系、酸化機構)

- 瞬発的運動にはクレアチンが使われる

- 解糖系では乳酸が発生

- 長時間の運動には脂質と炭水化物が使われる

トレーニーの方は自分の筋肉で起こっていることなので要チェックです!

コメント